山あいの、片側一車線の曲がりくねった国道を東に向かってはしっていた。並走するように流れている清流・板井原川の川面が、ときおりきらきらとひかっていた。

さきほど、突然山中にあらわれた巨大な緑色の鬼の像のことを思い返していた。それはまるでニューヨークの高層ビルをよじ登るキングコング。古代、このあたりにも鬼とよばれる人々がいた。

鬼住山 (きずみやま・今もこの名前でよばれている) にすむ鬼を笹巻団子をならべておびきだし、みごと矢で射止めて成敗したと伝えられている。

わたしの住む奈良県、葛城山麓にも蜘蛛塚 (土蜘蛛塚) と呼ばれるものが多く残る。たいてい大きな石を置いただけのそれは、慰霊ではなく、まるで土蜘蛛のよみがえりを封じるためのものに見える。まつろわぬ民は鬼、土蜘蛛と蔑まれて、かれらのまことの姿が後世に伝えられることはない。

あと小一時間もはしってトンネルを抜け、岡山県との県境を越えたら、たしか道の駅があったはずだ。新庄村。あの、なんとも笑顔がこぼれそうになるあの場所でひと息いれようか。

しかしそのまえに、立ち寄りたいところがあった。

金持神社の御祭神について

金持神社 (かもちじんじゃ) の前に来た。

注連縄を渡した石造の鳥居はなんとも雰囲気があって、わたしはたちまち魅了された。まるで後ろに控える山が大きな口をあけて、そこを訪れるヒトを迎えているようだった。

御祭神は天之常立命 (あめのとこたちのみこと)、八束水臣津努命 (やつかみずおみずぬのみこと・出雲国風土記)、淤美豆奴命 (おみずぬのみこと・古事記) としているが、後者二神は同一神に違いないので、実際は二座ということになろうか。もっとも八束水臣津努命 (八束水臣津野命) と淤美豆奴命 を別神としておまつりしている例は、長浜神社 (島根県出雲市) のようにほかにもある。

天之常立命 といえば天地の創成にかかわった天津神だ。八束水臣津努命は出雲国風土記の冒頭、国引きによって出雲の国をつくりたもうた (国引き神話) やはり出雲の創造神 として紹介されている。

そんな神話界のビッグネーム (いささか不謹慎な表現か) をおまつりしているちいさなお社が山あいにある。

そのことが妙に引っかかっていた。

御祭神というのは、多くのお社で今風にいえば上書きされてきている。

実際にそこに行けば、祈りの始源の姿が垣間見えるかもしれない。

そう思えて、わたしはどうしても訪ねて行きたくなったのだ。

お社に立ち尽くして

そんな思いは、急な石段をのぼり、その先にあるこじんまりとした社殿を目にしていちだんと強くなった。

やはり、素朴に山の神をまつっているというほうが、しっくりとくる。あるいは中世、このあたりを本拠とした豪族、金持一族の祖先神をまつっているとしたほうが。

金持神社の社記は、弘仁元年 (西暦810年) 伊勢を目指していた旅人がこの金持の地にまで来たとき、お守りとして持っていた玉石が急に重くなり、やむなくそれを置いてふたたび伊勢へと向かっていった。そして、現宮司家、梅林家の祖先吉郎左衛門にこの玉石を崇めまっつて宮造りせよとの夢のお告げがあったのだと、お社の縁起を述べている。

この玉石という言葉を重く見るならば、はじめにここで鉄神をまつっていたということはないだろうか。

かつてこのあたりは『金にも勝る』と言われた鉄の産地だった。そして多くの鉄山を持つ里、というところから『金持』の地名がついたのだという。

その玉石が鉄鉱石だったとしたら…。

わたしの想像はどんどん膨らんでいった。

鉄神、産鉄神をまつることは珍しくはない。

こと中国地方にかぎっても金屋子神がおり、須佐之男命にしてからが産鉄の影が見え隠れしているのだから。

風が吹いてきた。

わたしは誰ひとりいない山中にある社殿をまえにして、妙な思いにとらわれだした。

この社殿には後戸があり、そこが突然バタンと開いて、中から何百何千という太古からの御祭神があふれ出てきて、この山を覆いつくしていくのだと。

わたしはいつまでもそこに立ち尽くしていた。

お社を参拝していると、強烈に名残惜しく、どうしてもそこを立ち去りがたいと感じるときがある。

金持神社はまさしくそんなお社だった。

金運招福の社

あのとき、境内で立ち尽くしていたときの感覚がいまもときおりよみがえる。

ところで、この金持を大抵のヒトが「かねもち」と読んでしまうことから、金持神社はいまではすっかり金運招福の社として名を売っている。

金運お守りが用意され、御朱印帳も黄金色ですっかり「その気」にさせてくれる。ジャンボ宝くじの時期になると、参拝者が押し寄せるという。

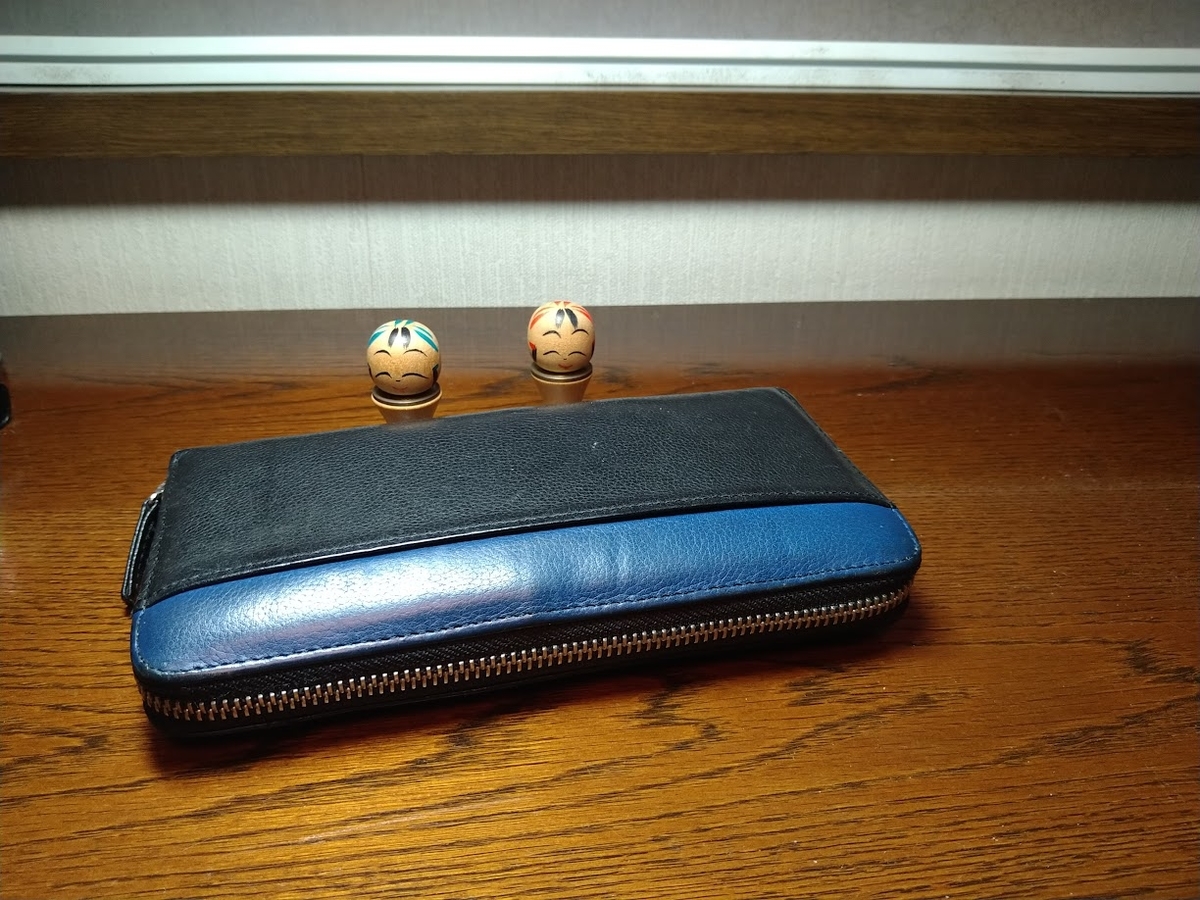

さて、金持神社に参拝したわたしの現在の金運がどうだか知りたいというヒトもおられるのだろうか。

なら、どうかわたしのそばに来られるといい。

財布のファスナーをそっと開いて、中身を御覧にいれよう。